Dénomination actuelle : avant 1783

Dénominations anciennes de la partie au-delà de l’octroi :

Route de Buc à Versailles (1813)

Chemin de grande communication n° 6 de Versailles à Limours (1866)

Auguste-Alexandre Baudran, huile sur toile, 1890.

Coll. Musée Lambinet, inv. 143.

Du chemin à la rue

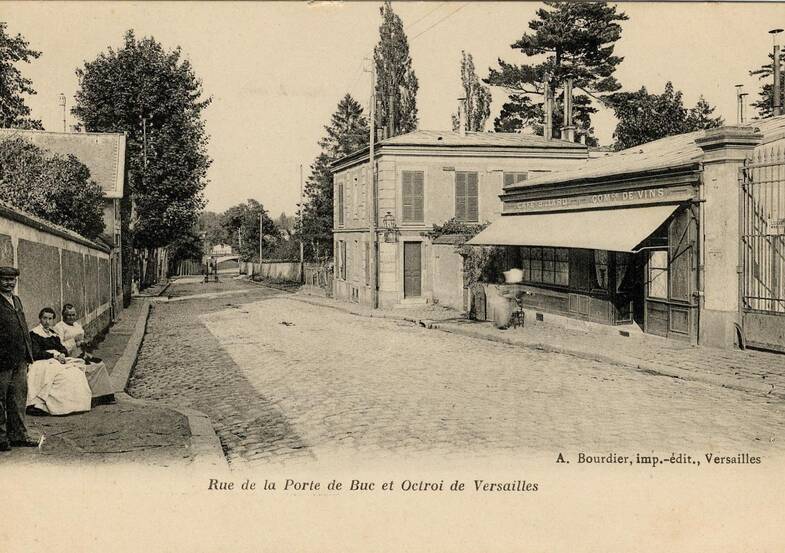

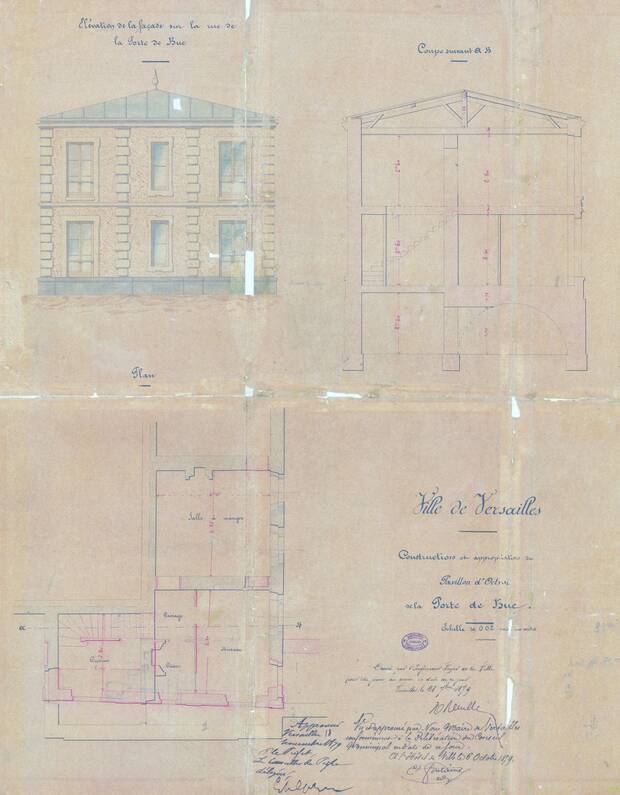

Comptant parmi l'une des plus anciennes voies du quartier, elle reliait l’ancien hameau de Buc au quartier du Petit-Montreuil. Séparée en deux par un bureau d’octroi, la rue de la Porte-de-Buc va de la rue des Chantiers jusqu’à la grille de l’octroi.

Au-delà se trouve l’ancien chemin de Buc allant à la porte du Cerf-Volant. Il deviendra le chemin de grande communication n° 6 de Versailles à Limours.

Qu'est-ce qu'un octroi ?

À l’origine, des taxes locales perçues par l’administration municipale frappaient les marchandises à l’entrée de la ville. Impopulaires, elles sont abolies par la Constituante, puis rétablis sous le nom d’octrois municipaux ou de bienfaisance, afin d’entretenir les établissements hospitaliers qui sont à la charge des communes. Les municipalités se voient obligées d’établir un projet de tarif et de règlement d’octroi par la loi du 3 Ventôse an VIII (22 février 1800).

L’octroi de Versailles est perçu par le roi depuis 1745 ; celui de la municipalité est institué puis supprimé en 1790-1791, avant d’être à nouveau installé le 3 juillet 1799 avec fixation des tarifs de droits à percevoir.

Au milieu du XIXème siècle, on comptait dix-neuf grilles, des pavillons et une douzaine de bureaux de l’octroi dans le territoire versaillais. Ce système est supprimé par arrêté municipal le 8 février 1943, cinq ans avant les derniers octrois de France.

L'évolution du bâti

La mairie fait construire en 1879 un nouveau cimetière pour les habitants du quartier du Petit-Montreuil. Auparavant, ils étaient enterrés aux cimetières Saint-Louis ou de Montreuil. Ce cimetière prend le nom des Gonards, d’après la forêt sur lequel un terrain est pris.

Ce terrain formait une ancienne réserve de chasse, il fut cédé par l’État. Le ministère de la Guerre acquiert une parcelle de terrain sur cette même forêt en 1937 pour y établir un cimetière militaire.

Proche du cimetière et à la lisière du bois Saint-Martin se trouve le domaine des Ombrages. Propriété acquise en 1857 par Henriette André-Walther, elle est léguée en 1913 à la communauté protestante des diaconesses de Reuilly. Ces dernières y fondent un sanatorium en 1917 pour les femmes tuberculeuses ; il reste actif jusqu’en 1970. Aujourd’hui, l’établissement accueille la maison mère des diaconesses.

Au 8, rue de la Porte-de-Buc ouvre en 1970 le cent Huit, un lieu d’accueil pour les membres de la paroisse protestante de Versailles. Enfin, afin de faciliter la liaison entre cette partie du quartier de Chantiers et le reste de la ville, une passerelle reliant la Porte-de-Buc à la gare Versailles-Chantiers est construite en 2011.

Choix du nom

Comme de nombreuses anciennes rues de Versailles, la rue prit le nom du bâtiment principal située sur la voie, à savoir le pavillon d’octroi de la Porte-de-Buc. Aux XVIIème et XVIIIème siècle, la porte de Buc fermait au sud l’actuel quartier du Petit-Montreuil.

Buc et ses forêts faisaient alors partie du domaine royal et sont enfermés par des murs, car ils abritent un des espaces réservés aux chasses royales. La porte de Buc étant le seul accès, des gardes y stationnaient afin de surveiller l’entrée. Elle était desservie par le chemin de la Patte-d’Oie, ancienne rue Jean-Mermoz, qui rejoignait le chemin de la Porte-de-Buc par la droite.

Retrouvez notre ouvrage Chantiers au coin de la rue en vente à l'accueil des Archives communales de Versailles.